The Conversation : "Avec Roman Opalka, la peinture explore le temps qui passe « à la main »"

Opalka en parle en ces termes : « Je voulais manifester le temps, son changement dans la durée, celui que montre la nature, mais d’une manière propre à l’homme, sujet conscient de sa présence définie par la mort : émotion de la vie dans la durée irréversible. Le temps arbitraire des calendriers, des horloges ne m’intéresse pas. Il s’efface de lui-même par la répétition qui le définit, focalisation seule du présent. »

Tracer 5 607 249 nombres, c’est-à-dire 38 139 612 chiffres, requiert quelque chose comme 80 millions de secondes, si on considère qu’il faut deux secondes pour peindre chaque chiffre. Cela demande donc entre deux et trois ans, en travaillant chaque seconde de ces années. Ce calcul évidemment insensé n’est là que pour souligner l’ampleur de la tâche.

Dans l’article « The seven sevens horizon 7 777 777 », du catalogue Roman Opalka :Painting, le peintre souligne qu’entrer dans ce projet l’a d’abord envoyé quelques semaines à l’hôpital, son cœur s’étant mis à présenter des troubles du rythme importants. On ne se demande pas pourquoi : il était atterré par son propre choix qu’il savait être un engagement irréversible de son existence, le cœur de sa vie présente et future.

« La science manipule les choses et renonce à les habiter »

Les scientifiques sont souvent confrontés au temps dans leur recherche. Comme l’écrivait Merleau-Ponty, « La science manipule les choses et renonce à les habiter. »

Les chercheurs se protègent par une approche finalement impersonnelle et bien plus distanciée que les artistes, car elle est d’une part collective et d’autre part très instrumentalisée. Résultat : les performances et l’efficacité de la science et de la technologie sont toujours plus impressionnantes que la quête artistique. « Ça marche » vraiment bien.

Hannah Arendt critique vivement cette position dans Qu’est ce que la philosophie de l’existence ? : « Pour le dire comme Kierkegaard, la vérité objective de la science est indifférente dans la mesure où elle est neutre sur la question de l’existence. Et la vérité subjective, la vérité de l’"existant", est un paradoxe dans la mesure où elle ne peut jamais devenir objective, qu’elle ne peut jamais être valable universellement. »

La quête de Roman Opalka se situe justement dans la vérité de l’« existant ». Elle est une exploration solitaire, singulière et subjective au cœur du temps. Devant son effarement au moment d’écrire le 1, premier d’une immense série de chiffres, et qui l’engage irrémédiablement, vient à l’esprit la définition du kitsch par Milan Kundera décrit dans son roman L’Insoutenable légèreté de l’être : « Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde ; au sens littéral comme au sens figuré : le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l’essence humaine a d’essentiellement inacceptable. »

Roman Opalka, c’est l’anti-kistch.

Opalka rencontre le temps de la science

« Qu’est-ce donc que le temps ? » Roman Opalka connaît évidemment cette question, et les concepts scientifiques, philosophiques ou historiques importants qui lui sont associés. Mais son œuvre n’est pas ancrée dans une approche du temps qui permettrait de la situer et de la « comprendre » objectivement. Probablement la marque d’une grande œuvre d’art se situe-t-elle dans un au-delà de ces discours et de ces représentations. Elle est bien plus primaire et d’une évidence désarmante. Son existence devient elle-même une construction complexe du temps.

Et pourtant, en comptant obstinément, Roman Opalka rejoint le temps de la science. « À la main », il commence à compter 5 ans avant l’informatique.

On peut lire sur Wikipedia : « L’heure Unix ou epoch Posix (aussi appelée Unix timestamp) est une mesure du temps basée sur le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 00:00:00 UTC. La gigaseconde Unix désigne l’heure Unix 109 qui représente le 9 septembre 2001. »

Cette gigaseconde met en évidence un temps qui ordonne les événements et les opérations, sans être lui-même structuré. Mais, avec l’heure UNIX, l’informatique, elle, n’envisage pas sa fin.

Les quatre saisons

Année scolaire, mois de vacances, minute de silence, seconde d’hésitation. Secondes, minutes, heures, semaines, mois, saisons et années articulent la structure, la granularité, le rythme du temps dans nos vies. Nous habitons ainsi les différents moments de la vie.

Mais dans le temps de la science comme dans le temps « Roman Opalka », il n’y a pas de secondes, de minutes, d’heures, de semaines, de mois, de saisons et d’années. Ce temps-là n’est d’aucune utilité pour un temps opérationnel, celui qui permet de repérer des événements, des actions et de suivre des mouvements, des déplacements.

Roman Opalka sort délibérément de cette humanisation du temps. Il devient un métronome vivant qui égrène et enregistre les secondes à la vitesse de son pinceau jusqu’à sa propre fin. Il le sait et vient réinstaller sa propre humanité au cœur de son œuvre en jouant avec les nombres, puis par le biais de la photo et la peinture.

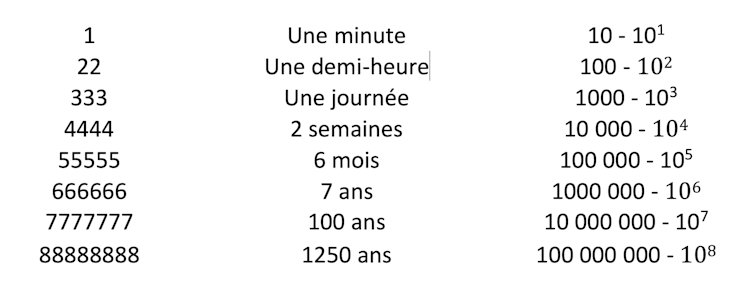

La structuration opérationnelle du temps, en sciences, se construit à partir des puissances de 10. C’est très efficace et permet de se situer rapidement dans le temps. Les durées en seconde, l’unité de temps du Système International (SI) d’unités depuis la Révolution française, s’écrivent ainsi, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, 10-1, 100, 101, 102, 103, 104… jusqu’à l’infini. La perception humaine démarre environ à 0,1 seconde, soit 10-1 seconde. Avec la mort, elle s’arrête après plusieurs milliards de secondes soit plus de 109 secondes. Dans sa vie, Roman Opalka a vu passer les décades du temps humain. Mort à 79 ans, il aura vécu 2,5.109 secondes. Il ne pouvait se limiter à une suite de 5 607 249 nombres serrés dans 233 tableaux qui donnent le vertige. Son article « The seven sevens horizon 7777777 », vient au secours de notre vision qui se perd dans cette immensité océane. Il crée une représentation des nombres qui met son œuvre en perspective.

La première pyramide représente la structuration du temps, proposée par Roman Opalka. La seconde colonne présente les durées approximatives pour peindre ces nombres. La troisième correspond à la représentation scientifique en puissance de 10 du nombre approximatif de chiffres à écrire.

Roman Opalka, la science et la vie

Certes, sa structuration du temps est plus esthétique qu’opérationnelle. Elle ne permet pas le calcul. Plus grave, elle s’arrête net à 9 et ne s’étend donc pas à l’infini. Au-delà de 9, on est dans une impasse. Il faudrait alors inventer un symbole par ligne pour aller à l’infini… Par contre, elle permet de se repérer dans le temps comme les puissances de dix. Là, sa simplicité et son élégance la rendent fascinante. Un jeu d’enfant. Le peintre vit l’échelle logarithmique. Dans ce même article, il explique que si son premier tableau (OPALKA 1965/1 – ∞ Détail 1-35327) contient 1, 22, 333 et 4444, et le second 55555, il lui a fallu 7 ans pour dépasser 666666, et atteindre 1000000, début de l’immense série des nombres à 7 chiffres. Pour rejoindre 7777777, il lui aurait fallu peindre pendant presque 100 ans à ce rythme. Dans tous les cas, 88888888 est donc bien largement au-delà de la limite humaine. Pour l’atteindre, il faudrait vivre des siècles.

Le blanc total et l’irréversibilité

Pour explorer ce temps qui passe sans retour possible, Roman Opalka ajoute un premier élément essentiel. Dans le fond initialement noir du tableau, il ajoute toujours un peu plus de blanc. Dans les derniers tableaux, il peint avec du blanc sur du blanc. Le tableau s’en va graduellement, et de manière irréversible, vers une apparente homogénéité qui gomme toutes les variations spatiales. On cherche les chiffres dans le blanc.

Tout tend à se mélanger spontanément. On enseigne aux étudiants en physique que l’homogénéisation progressive est une conséquence de l’évolution irréversible des systèmes isolés. De fait, et c’est étonnant, Roman Opalka introduit ainsi ce que l’on nomme souvent « la flèche du temps », marque des transformations irréversibles. Au départ, pour compter en peignant, il introduit avec des chiffres en blanc sur un fond noir, un contraste bien visible, une claire inhomogénéité sur la surface. Il efface lui même cette inhomogénéité au fil du temps par ajout progressif de blanc dans le noir. Et ainsi, évidemment sans chercher, ni reconnaître cette proximité, probablement sans la voir, sa représentation rencontre la description scientifique des évolutions irréversibles. Comme s’il mélangeait les chiffres avec le fond. Tout devient blanc. Étonnant.

Les photos, l’irréversibilité et la vie

L’heure Unix continue de compter les secondes depuis le 1er janvier 1970 00:00:00 UTC. Aucune raison d’envisager la fin. La mort n’est pas au, ou plutôt ici dans, le programme.

Chaque jour, Roman Opalka se photographiait. Il cherchait autant que possible des conditions identiques pour que son vieillissement apparaisse sans être parasité par des changements d’éclairage, de lumière, d’angle de prise de vue.

Associées aux tableaux, ces photos viennent lier le temps généré par les nombres peints aux journées qui passent, au lent mais bien réel et inévitable vieillissement continu. On peut bien compter les printemps, la structuration humaine du temps n’a pas de prise sur cette lente mais inexorable fuite du temps. Roman Opalka installe ici un lien pratiquement organique entre le temps construit dans ses toiles et celui de sa vie sur lequel il n’a pas plus de prise que quiconque. Cette succession de portraits expose la fin annoncée et inéluctable de la vie et de l’œuvre OPALKA 1965/1 – ∞.![]()

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Mis à jour le29 janvier 2020

Vous aimerez peut-être aussi

- The Conversation : "Vérité, liberté, démocratie : écoutons Spinoza plutôt que Poutine !"

- The Conversation : "Connaissez-vous le vrai James Bond ?"

- The Conversation : "Art contemporain : Tarek Atoui, passeur de vibrations"

- The Conversation : "Un roman du métissage dans la Grèce antique : « Théagène et Chariclée »?"

L'auteur

Professeur de physique

Université Grenoble Alpes