L’automobile, plus propre et plus intelligente demain

Société

Article

La voiture du XXIe siècle doit faire face à la pénurie annoncée du pétrole et à des contraintes environnementales fortes. Les laboratoires de recherche à Grenoble développent des solutions innovantes pour relever ces défis et garantir plus de sécurité sur les routes.

L’enjeu est de mettre sur le marché des technologies à la fois performantes et réalistes du point de vue des coûts.Qu’est-ce qui fera rouler la voiture de demain ? La perspective d’un épuisement des ressources pétrolières et les objectifs de réduction des émissions de CO2 à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique poussent la R&D à concevoir de nouveaux modèles de véhicule décarboné. Au Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux (Liten) du CEA à Grenoble, les chercheurs et les ingénieurs misent sur trois types de motorisation : l’électrique, l’hydrogène et l’hybride plug-in. « Ces trois modes sont prometteurs, mais le futur doit encore parler. Il se dessinera en fonction de la compétitivité. À la fin du XIXe siècle, c’est une voiture électrique qui a franchi la première la barre des 100 km/h. On pensait alors que c’était elle, la voiture du futur. Pourtant, ce sont les véhicules à essence qui se sont développés… », observe Valéry Cervantès, ingénieur-recherche au département électricité et hydrogène pour les transports. Ici, les savoir-faire sont centralisés pour couvrir toute la filière de production de batteries, de la synthèse des matériaux à la pré-industrialisation. Les batteries lithium-ion et les piles à combustible hydrogène y sont fabriquées, testées et intégrées aux véhicules. L’enjeu est de mettre sur le marché des technologies à la fois performantes et réalistes du point de vue des coûts. Les défis à relever sont multiples : technologiques et économiques bien sûr, mais aussi environnementaux et sécuritaires…

Le prix de l’autonomie

« Le gros atout de la voiture électrique, c’est qu’on peut la recharger chez soi. Le temps de charge et l’autonomie des batteries posent par contre encore problème. Technologiquement, on progresse : entre la Renault Zoé 1 et la Zoé 2, l’autonomie a été multipliée par deux. Mais plus un véhicule électrique gagne en autonomie, plus il est cher. La question est de savoir si on arrivera un jour à 800 km d’autonomie à un prix raisonnable ? », se demande l’ingénieur-recherche. Il soulève une autre difficulté : celle de l’approvisionnement des matières premières nécessaires à la fabrication des batteries. « Si la mobilité électrique émerge, nous allons changer d’échelle de production au niveau mondial. Aujourd’hui, le véhicule électrique pèse déjà pour 10% du marché de la batterie. Il faudra produire beaucoup plus. Actuellement, les ressources en lithium le permettent, mais il faut garder en tête que le pétrole n’est pas la seule ressource épuisable », ajoute-t-il.Sous réserve d’être équipée d’un gros réservoir, la voiture à hydrogène a, quant à elle, l’avantage d’une autonomie comparable à celle des véhicules essence. La complexité de sa mise sur le marché tient à l’absence des infrastructures nécessaires à son déploiement. Production de l’hydrogène, acheminement, installation de pompes dans les stations-service : toute la filière doit être générée... « Des projets de développement d’axes routiers équipés de pompes à hydrogène sont en cours au niveau européen, mais comme à l’époque du Far West avec les première lignes de chemin de fer, c’est un énorme chantier ! », poursuit Valéry Cervantès. De son côté, avec ses deux moteurs, thermique et électrique, la voiture hybride rechargeable (plug-in) n’a pas ces inconvénients. Sa batterie électrique lui donne 20 km d’autonomie – or 80% des trajets quotidiens couvrent une distance inférieure à 20 km –, ce qui permet de diviser par cinq la consommation d’énergie : « C’est le modèle le plus simple sur le plan des usages, mais il est cher. Il faut le rendre viable économiquement. »

Observer les usages

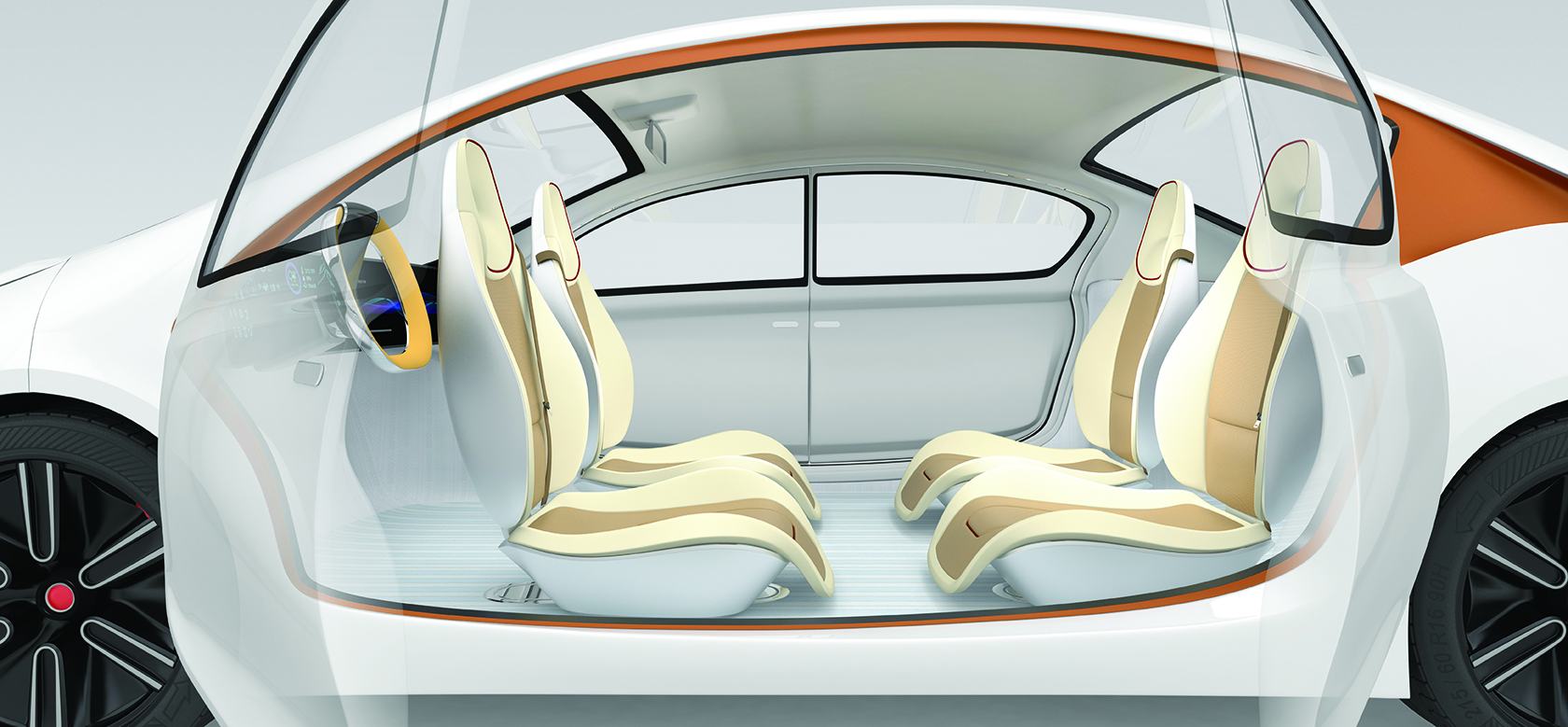

La plateforme Mobilité électrique du CEA-Liten teste les voitures et assure le monitoring en continu d’une flotte d’une trentaine de véhicules. Ce retour d’expériences sur les produits avant leur commercialisation permet aux experts du CEA de les améliorer et de développer de nouvelles productions. C’est le cas par exemple des bus électriques expérimentés à Grenoble par le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) qui ont été instrumentés à cette fin. « La révolution des usages est aussi importante que la révolution technologique, estime Valéry Cervantès. Si au lieu d’avoir 1,2 passager par véhicule, il y en avait deux, on consommerait moins. L’économie d’énergie reste la meilleure alternative ! C’est ce qui nous a poussés à nous intéresser aussi à l’auto-partage », estime-t-il. Cette observation attentive des usages a conduit les scientifiques du CEA à mettre au point une nouvelle innovation : des véhicules électriques très compacts qui s’emboîtent jusqu’à former une chaîne de huit voitures se rechargeant ensemble sur une seule prise. L’idée est de les proposer en libre-service à des endroits stratégiques. Comme pour les Vélo’v à Lyon ou les Vélib’ à Paris, un opérateur s’occupe de réacheminer les véhicules vers les stations vides. « Nous offrons une solution aux parents qui doivent emmener leurs enfants à l’école pour qu’ils puissent ensuite prendre les transports en commun jusqu’à leur lieu de travail. » La livraison du premier prototype de ces véhicules emboîtables est attendue pour juillet 2017.Voiture sans chauffeur

Parallèlement à son électrification, l’automobile se robotise, ce qui devrait participer à la baisse de la consommation d’énergie dans les usages. Grâce à des GPS couplés à des capteurs de vision, la voiture intelligente pourra se situer précisément et choisir son itinéraire en fonction du trafic. Elle passera moins de temps à bouchonner et roulera en optimisant sa vitesse pour éviter les coups de freins et d’accélération. Aujourd’hui, six niveaux d’autonomie de la voiture ont été identifiés en Europe, le dernier échelon étant celui du véhicule sans chauffeur. « La plupart des voitures aujourd’hui sont déjà très automatisées avec l’ABS, l’antidérapage, l’antipatinage, le régulateur de vitesse, l’assistance dans les tournants… Mais le 100% autonome n’est pas pour tout de suite. La majorité des industriels ne l’envisage pas avant 2025 », avance Jean-Charles Quinton. Enseignant-chercheur au laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), il développe des algorithmes pour faire fonctionner les véhicules autonomes en adéquation avec les contraintes humaines et environnementales. Avant d’être recruté à l’Université Grenoble Alpes (UGA), il travaillait à l’Institut Pascal à Clermont-Ferrand, à l’interface entre l’application robotique, la psychologie et la compréhension des mécanismes visuels chez l’homme pour rendre les véhicules plus compatibles avec la manière dont l’être humain conduit et perçoit son environnement.

Pour Martial Mermillod, professeur UGA en psychologie et sciences cognitives au Laboratoire de psychologie et de neuro-cognition (LPNC) de Grenoble, là réside l’enjeu de la voiture intelligente et de son déploiement. Il regrette que l’ingénierie en France soit encore trop déconnectée de la psychologie cognitive. Et de citer l’échec du train pendulaire : « Il était censé faire de la grande vitesse sur des lignes classiques en se penchant dans les virages. Le problème est que les équipes d’ingénierie n’ont pas inclus l’humain dans la boucle au départ, à la conception du matériel. Celui-ci s’est donc avéré complètement inadapté à l’homme : les utilisateurs avaient de violentes cinétoses, le mal des transports. » Cet exemple reflète le fait que, malgré les besoins, la psychologie cognitive est une discipline encore mal connue. « Les concepteurs pensent trop souvent que pour créer un produit adapté, il suffit d’observer les gens et de suivre leur intuition, sans recours à la preuve par l’expérimentation. Cette ignorance peut mener à de cuisants échecs, tant scientifique que commercial et le train pendulaire n’est qu’un exemple parmi des milliers d’autres. Interfaces, programmes et artefacts doivent absolument prendre en considération la cognition humaine dès leur conception pour s’y adapter, et non l’inverse !, insiste-t-il. Avec les véhicules autonomes, la situation va nécessairement évoluer. » À la différence des trains qui ne partagent pas leurs rails et où tout est optimisé pour qu’ils circulent dessus – ce qui explique la rareté des accidents, hormis aux passages à niveau, problématiques parce que le train interagit avec d’autres modes de transport –, les véhicules autonomes devront cohabiter avec d’autres voitures conduites par des hommes, des piétons et des cyclistes. Ces systèmes devront aussi intégrer le rapport spécifique que l’humain entretient avec la machine pour éviter que ne se produisent des catastrophes. « Lors de démonstrations publiques, on a vu des journalistes se jeter sous les roues d’un véhicule autonome pour vérifier qu’il savait freiner… Cela ne viendrait à l’idée de personne de faire la même chose devant une voiture conduite par un homme », souligne Jean-Charles Quinton.

Baisse de vigilance

Avec ses dizaines de capteurs ultra-performants, la voiture autonome promet d’être capable d’appréhender les situations dangereuses mieux que nous. La sécurité est l’argument numéro un des développeurs qui misent sur l’automatisation des véhicules. Le système de reconnaissance de forme qui avertit les piétons par un signal sonore en cas de risque de collision ou encore le système d’alerte de franchissement de la ligne blanche développés pour la voiture ont pour objectif de contrer la baisse de vigilance des conducteurs, qui est considéré comme le premier des risques sur la route. « Les systèmes que nous développons doivent aider le véhicule à mieux se comporter. L’oculométrie (ou eye-tracking), par exemple, permet au véhicule de surveiller la vigilance du conducteur, mais aussi de traiter en priorité l’information là où le conducteur et les passagers semblent porter leur attention », ajoute Jean-Charles Quinton.Si ces systèmes d’aide devraient entraîner une réduction des accidents, Aurélie Campagne, enseignante-chercheure UGA et docteur en neurosciences cognitives, ne croit pas au risque zéro. « On ne fera jamais mieux qu’un cerveau comme équipement de sécurité dans une voiture », disait une campagne d’affichage de la Sécurité routière en février 2010, montrant qu’aucune technologie ne peut remplacer un comportement responsable sur la route. Au sein du LPNC, Aurélie Campagne travaille à l’interface cerveau-machine et s’intéresse notamment à la baisse de vigilance et d’attention des conducteurs. Elle rappelle qu’une machine ne peut pas être totalement à l’abri d’un bug ou d’un dysfonctionnement dans certains environnements de conduite et que le contrôle humain reste essentiel. Or la conduite assistée peut avoir pour conséquence une sorte de désengagement du conducteur au volant. « C’est ce qu’on a appelé le phénomène de sortie de boucle. L’évolution technologique fait passer le conducteur d’un état où il est acteur à un état où il est superviseur. Quand les systèmes d’assistance fonctionnent bien, le conducteur développe une ‘sur-confiance’ dans le système : à un moment donné, il cesse de le superviser. Il n’est alors plus capable de détecter ses potentielles erreurs et il y a des risques d’accident, avertit-elle. C’est pourquoi nous devons continuer de mesurer les états cognitifs et identifier des marqueurs cérébraux et comportementaux qui attestent que le conducteur est bien en situation de monitoring. » L’accident de voiture Tesla avec AutoPilot qui s’est produit en Floride en mai 2016 est la démonstration que l’humain doit rester impliqué dans la conduite du véhicule et garder les capacités d’intervenir. Ce conflit psychologique entre l’homme et la machine ne saurait donc trouver de résolution sans un système autonome qui considère l’état du conducteur comme une variable de mesure essentielle pour adapter la conduite de la voiture.

Publié le14 juin 2017

Mis à jour le14 juin 2017

Mis à jour le14 juin 2017

Vous aimerez peut-être aussi

- The Conversation : "Avec la guerre, changement d’ère dans la géopolitique du climat ?"

- The Conversation : "Dépenses, manque de transparence… pourquoi le recours aux cabinets de conseil est si impopulaire ?"

- The Conversation : "Et pourtant, on en parle… un peu plus. L’environnement dans la campagne présidentielle 2022"

- The Conversation : "L’empreinte carbone, un indicateur à utiliser avec discernement"