Les deux innovations majeures portées par la révolution numérique dans le champ éducatif semblent avoir des destins contrastés. Alors que la « flipped education » (pédagogie inversée) convainc de plus en plus d’enseignants, les MOOC (massive open online courses) auraient, selon certains, « fait pschitt ».

Cela nous invite à réfléchir au sens et à la portée de ces deux innovations, en appréciant le succès de l’une à la lumière des limites de l’autre. Ce qui soulève une question centrale : la révolution numérique a-t-elle vraiment le pouvoir de révolutionner la pédagogie ?

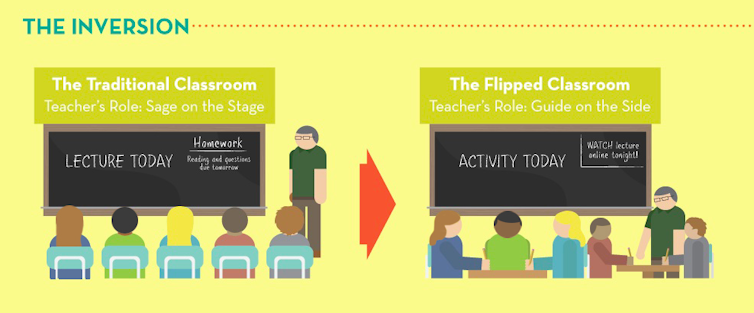

Les deux innovations partaient d’un même constat : l’inefficacité des cours dits magistraux, et la nécessité de rendre l’enseignement plus attractif, et plus efficace. Mais l’une – celle des MOOC – s’est contentée de proposer un substitut numérique au cours magistral ; alors que l’autre – la classe inversée – conduisait à repenser l’activité pédagogique et l’organisation de l’enseignement.

La première pouvait être jugée révolutionnaire en tant que susceptible de conduire à terme à une disparition des universités sous leur forme actuelle (établissements installés dans des locaux où se rencontrent enseignants délivrant leurs cours et étudiants venus préparer des diplômes spécifiques).

La seconde, en ce sens que la redistribution des temps de travail, qui est en son cœur, pouvait aboutir à une heureuse et radicale transformation des conditions du travail pédagogique. Mais ni l’un, ni l’autre, de ces effets, ne semble se rencontrer actuellement sur le terrain. Pourquoi ?

Les deux innovations sont pratiquement contemporaines, avec toutefois un léger décalage. La classe inversée est apparue à la fin du siècle dernier (premiers essais à Harvard, par Eric Mazur). Les MOOC ont fait vraiment irruption en octobre 2011 (mise en ligne à Stanford d’un cours sur l’intelligence artificielle). Mais l’une (les MOOC) s’est tournée vers un public potentiel, qu’il s’agissait de toucher en dehors des universités, grâce au développement d’un enseignement en ligne. Il s’agissait donc en quelque sorte d’exporter un cours, certes rendu plus attractif, en exploitant une possibilité offerte par le développement d’Internet.

Alors que l’autre (la classe inversée) s’est centrée sur le travail en classe, qu’il s’agissait précisément de rendre plus attractif, par une transformation et une redistribution du « cours ». Elle porte donc un plus fort potentiel de révolution pour la pédagogie.

De fait, les MOOC ne sont qu’une forme plus moderne d’enseignement à distance, mais qui ne remet pas en question l’importance et la place du cours magistral. Simplement, ce cours est rendu accessible à une masse plus importante d’étudiants. Cette extension du domaine des cours ne correspondant en rien à une révolution pédagogique, il est normal que ceux qui en attendaient un tel effet voient leurs illusions s’écrouler. Ce qui fait « pschitt » pour les MOOC, c’est l’espoir d’un bouleversement pédagogique.

En revanche, la « flipped class » semble avoir davantage le caractère d’une révolution copernicienne. Tous ceux qui la mettent en œuvre se plaisent à souligner son aspect « disruptif ». Elle introduit en effet un changement majeur dans l’organisation du double travail d’enseignement et d’apprentissage. Au niveau de chaque processus s’opère un dédoublement.

Le travail de l’enseignant se dédouble en travail a priori d’élaboration d’un contenu qui, sous la forme de « capsules vidéo », de documents numérisés, de textes illustrés, de PowerPoint, sera mis à la disposition des apprenants, lesquels en prendront connaissance sur leur ordinateur, tablette ou smartphone. Et travail a posteriori d’accompagnement des élèves se livrant en classe à des activités encadrées : révisions, exercices, discussions, travaux en équipe.

Parallèlement, le temps d’apprentissage se dédouble en temps d’appropriation d’un contenu, en dehors de la classe, par confrontation avec ce contenu ; et temps de consolidation (mise en pratique et approfondissement) sous la conduite des enseignants, en classe. Ainsi est dépassé un format d’enseignement ennuyeux et peu efficace, à partir d’une idée fondamentalement vraie : il faut impliquer les élèves dans leurs apprentissages (cf. Hadji, 2012). Mais ce double dédoublement est-il vraiment de nature à révolutionner les apprentissages scolaires et universitaires ?

La classe inversée peut être la porte d’entrée dans une « SmartEcole », utilisant de façon intelligente les outils apportés par la révolution numérique. Mais sans doute reste-t-il une dernière étape à franchir pour que s’accomplisse une véritable révolution pédagogique, que la révolution numérique pourra au mieux faciliter, mais qu’elle ne déterminera jamais à elle seule, et que la classe inversée, en l’état, ne réalise pas. Car elle reste à l’intérieur d’une dichotomie qu’il nous paraît nécessaire de remettre en question.

En effet, l’inversion concerne ce qui se fait traditionnellement à l’école (confrontation au contenu d’un cours), et ce qui se fait traditionnellement à la maison (exercices pratiques d’application et de consolidation). Le temps scolaire, et le temps familial. Mais pourquoi accepter cette dichotomie classe/maison ? On réintroduit l’activité personnelle en classe, ce qui est une excellente chose ; mais pour laisser l’élève seul, et livré aux seules ressources de son environnement social, au moment décisif de l’appropriation d’un contenu. Pourquoi accepter sans discussion l’idée qu’il faut nécessairement que quelque chose (naguère, les devoirs ; à présent, la rencontre d’un contenu) se fasse « à la maison » ?

C’est en classe qu’il faut inverser la classe. La véritable révolution copernicienne s’accomplira quand l’inversion entre les deux temps de travail s’effectuera au sein même de l’école, dans une rythmicité féconde. Il faut réintroduire à l’école le temps d’appropriation personnelle d’un contenu, qui relève de la mission de l’école. Il faut articuler en son sein même les deux temps d’acquisition et de consolidation.

Que dirait-on d’une entreprise qui contraindrait ses employés à emporter tous les soirs à la maison le plus dur du travail à faire ?

Tout doit se faire à l’école, pour une raison simple. On ne peut pas abandonner ceux qui ont la difficile tâche d’apprendre aux seules conditions et forces de leur milieu d’origine, en ce moment décisif que constitue l’assimilation d’un contenu et la construction d’un savoir.

Les outils informatiques ne sont vraiment utiles qu’à ceux qui possèdent les outils cognitifs qui en permettent un usage intelligent. C’est à l’école qu’il appartient d’organiser la construction de tels outils. Et elle le fera d’autant mieux que les enseignants comme les élèves auront été rendus plus actifs, en son sein.

![]() Cela ne signifie pas que l’école n’a pas à articuler son travail avec ce que vit et fait l’élève en dehors d’elle. Mais qu’elle doit prendre en charge tout ce qu’il y a d’essentiel dans le travail d’apprentissage des enfants et des adolescents, sous peine de les abandonner aux forces du marché, dont l’effet le plus sûr est le développement et l’aggravation des inégalités.

Cela ne signifie pas que l’école n’a pas à articuler son travail avec ce que vit et fait l’élève en dehors d’elle. Mais qu’elle doit prendre en charge tout ce qu’il y a d’essentiel dans le travail d’apprentissage des enfants et des adolescents, sous peine de les abandonner aux forces du marché, dont l’effet le plus sûr est le développement et l’aggravation des inégalités.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.