Une enquête menée en novembre 2020 auprès de 674 étudiants du département de psychologie de l’Université Grenoble-Alpes (43 % de réponses dans chaque niveau d’études, de la première année de licence au master 2, 88.3 % venant d’étudiantes), sur leur vécu de la crise sanitaire, confirme que les difficultés à s’impliquer dans leur formation sont très importantes en période de confinement ou de cours à distance chez un certain nombre. Et les informations récoltées dans cette enquête incitent à remettre en avant, au-delà des conditions de vie, quelques enjeux d’hygiène de vie et besoins fondamentaux.

Si l’on se réfère à l’abondante littérature scientifique existante autour de la motivation, tout comportement peut être vu comme étant motivé par des sources de contrôle internes (on dit que la motivation est intrinsèque) ou externes (motivation extrinsèque), ou être amotivé. Et selon la théorie de l’autodétermination, un comportement peut être autodéterminé ou non. Cette notion d’autodétermination est primordiale car se sentir libre de s’engager dans une activité est un aspect déterminant de la motivation à effectuer cette activité.

#Éducation // "En cours ! La pandémie fait voler en éclats les schémas d'enseignement traditionnels"@LauraAbouHaidar s'interroge sur l'impact de la crise sanitaire qui amène les enseignants à se repositionner. Un article @FR_Conversation à lire ici ��https://t.co/gFDR9cOFMA pic.twitter.com/Yhrv4JvItj

— (H)auteurs - UGA (@Hauteurs_UGA) March 1, 2021

L’amotivation, quant à elle, renvoie à plusieurs facteurs qui donnent le sentiment à l’élève d’avoir perdu tout contrôle personnel de la situation :

Parmi les répondants à notre enquête, ce n’était en effet pas toujours la motivation qui manquait mais bien la volonté de s’y mettre (45 % ont manqué souvent de volonté dans cette période contre 16 % jamais), et pour plusieurs raisons.

Si 83 % des répondants rapportent ne pas avoir manqué d’outils informatiques, les non motivés sont significativement plus nombreux que les motivés pour dire que ça leur avait manqué. Ils sont aussi plus nombreux pour ne pas avoir eu d’espace suffisant et calme pour travailler dans de bonnes conditions, ou encore n’ont pas pu travailler à leur rythme. Ceux qui sont restés motivés se sont imposé des heures régulières de travail, ont bien récupéré les cours sur la plate-forme pédagogique Moodle et ont même complété leurs cours en naviguant sur Internet.

Indépendamment du fait de dormir autant qu’ils le voulaient (et le pouvaient en distantiel), ceux qui étaient motivés pour travailler s’étaient imposés des heures régulières de lever. Les étudiants non motivés sont plus nombreux à rapporter des siestes en journée, de la fatigue diurne, des réveils précoces, un sommeil plus léger, des cauchemars et des insomnies plus souvent qu’avant le confinement que les autres.

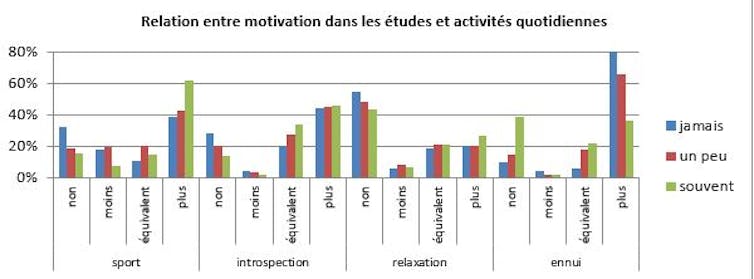

Les plus motivés ont fait du sport plus souvent qu’avant le confinement, contrairement aux non motivés. Si tous les étudiants qui ont répondu étaient plus souvent connectés qu’avant le confinement, les non motivés étaient beaucoup plus nombreux à le faire, et enfin, 80 % (contre 36 % des motivés) s’ennuyaient plus souvent qu’avant le confinement (notamment les étudiants en première et deuxième années).

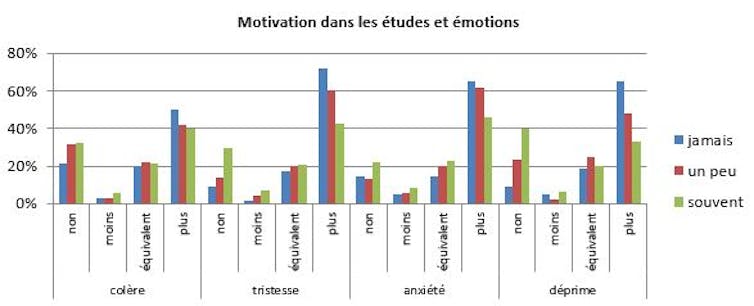

Ceux qui n’étaient pas motivés sont plus nombreux à s’être sentis plus anxieux dans cette période qu’avant le confinement (65 %) par rapport aux bien motivés (45 %) et à l’échantillon total (57 %). Idem pour le stress (67 % contre 52 % et 57 % respectivement). Idem pour le sentiment de colère avec cependant des effectifs observés un peu plus faibles. Qu’ils soient motivés ou non, l’anxiété portait sur la peur de la contamination (ses proches ou les personnes les plus fragiles, moins pour eux-mêmes), la peur de l’échec (stress par rapport aux examens à distance) ou la peur de l’avenir professionnel (peur de la dévalorisation du diplôme, peur de ne pas trouver de stages).

Qu’ils soient motivés ou pas, 74 % des répondants sont d’accord pour dire que les contacts humains leur ont bien manqué. Cependant, les non motivés étaient plus nombreux à s’être sentis isolés, alors que les plus motivés ont répondu plus souvent ne pas l’avoir ressenti. Le soutien reçu perçu par l’étudiant est une variable importante en lien avec le décrochage durant la période d’examen du printemps dernier. On observe une surreprésentation de ceux qui ont décroché parmi ceux qui n’ont pas été soutenus, que ce soit par les proches, par les enseignants, par la gestionnaire de scolarité, ou par les délégués de promo.

Si les étudiants sont loin d’être totalement maîtres de leurs conditions de travail, on peut leur conseiller de planifier des heures régulières de travail et les distinguer clairement des heures de loisir, en s’installant sur un bureau ou une table plutôt que sur son lit ou son canapé, en s’habillant comme pour aller en cours.

Avoir des horaires réguliers de lever est particulièrement important, plus que pour les horaires de coucher, influencés par le chronotype de chacun. Le lever du matin organise efficacement et activement son rythme veille-sommeil et permet de rester vigilant toute la journée et de bien s’endormir le soir.

Il faut veiller à rester actif, autant dans sa vie personnelle (faire du sport, cuisiner, jouer) que dans son « métier d’étudiant » (écoute active, prise de notes, lectures parallèles, quiz personnels, fiches de révision, interagir avec l’enseignant et avec les autres étudiants). Notons que plus le temps passé devant un écran augmente, plus le bien-être psychologique baisse (Twenge, 2019 ; Ellis et coll., 2020), plus le temps de sommeil total diminue, plus les conséquences cognitives ne se font pas attendre (HCSP 2019).

Mécanismes de l’attention : les comprendre pour mieux apprendre https://t.co/myCEDrWl4s pic.twitter.com/un8BItuo4K

— The Conversation France (@FR_Conversation) August 19, 2020

Au-delà de ces questions d’organisation personnelle, gardons en tête que nous avons tous trois besoins psychologiques de base à satisfaire :

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.