D’abord menées à Yale puis publiées en 1974 dans Soumission à l’autorité, ces recherches ont été confirmées dans une dizaine de laboratoires en Allemagne, Pologne ou Afrique du Sud.

Cependant, l’explication du puissant et inquiétant phénomène d’obéissance destructrice proposée par Milgram a été critiquée. Il pensait en effet que face à une autorité, les individus renonçaient temporairement à leurs convictions, devenant de simples « exécutants-robots » ayant abdiqué leur responsabilité morale. Cette idée est fascinante mais a été largement mise en cause.

Par exemple, quand on demande aux participants après l’expérience s’ils se sentent personnellement responsables de leurs actes, ils répondent par l’affirmative. De plus, si l’autorité se montre plus directive pour les contraindre à administrer les chocs, cela crée plus de résistance que d’adhésion. En observant attentivement les participants durant l’expérience, on décèle qu’ils cherchent souvent à tricher pour aider la victime. Enfin, l’analyse de leurs paroles pendant l’expérience montre qu’ils s’opposent souvent verbalement à l’autorité ou cherchent à négocier leur implication.

Plusieurs recherches récentes font largement douter de la pertinence de l’explication de Milgram et semblent incompatibles avec l’idée que les individus deviendraient les exécutants aveugles d’ordres émanant de l’autorité. Et si, dans l’expérience de Milgram, les bénéfices supposés de la recherche et le crédit accordé à la science (de loin la plus influente autorité culturelle de notre époque) éclairaient le comportement des individus ?

Pour tester l’impact de l’engagement pour la science sur le comportement, une situation expérimentale inédite a été imaginée. Cette fois-ci, les participants, près de 750 personnes, ne devaient pas électrocuter un autre humain mais sacrifier un animal de laboratoire.

Il s’agissait d’un cyprin doré, un grand poisson rouge et blanc de 50 centimètres de long qui nageait dans un aquarium de 3000 litres. C’était en réalité un robot biomimétique très réaliste, mais les participants l’ignoraient (ceux ayant eu des doutes sur l’expérience, environ 15 % de l’échantillon, ont été retirés des analyses).

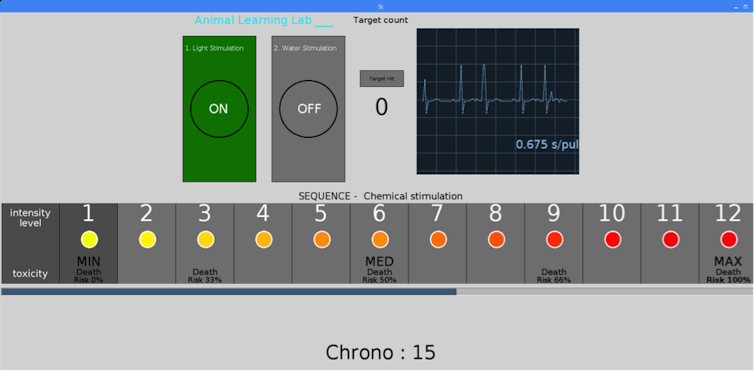

Les participants devaient administrer un produit toxique au poisson afin de déterminer sa nocivité dans le cadre du développement d’un nouveau médicament. Ils apprenaient que les effets de la substance pourraient être douloureux et que cela tuerait progressivement le poisson. Pour réaliser la tâche, ils devaient appuyer successivement sur 12 boutons qui déclenchaient des injections toxiques.

La probabilité de mort du poisson apparaissait sous les boutons dans l’ordre suivant : 0 % de probabilité de mort (bouton 1), 33 % (bouton 3), 50 % (bouton 6), 75 % (bouton 9) et 100 % (bouton 12). La vidéo de 50 secondes ci-dessous offre un aperçu visuel du dispositif.

Les participants étaient également informés que l’activité cardiaque du poisson serait directement mesurée par un capteur implanté. Elle était traduite par des sinusoïdes sur l’écran et des bips sonores de plus en plus erratiques qui reflétaient la détresse cardiaque du poisson.

Après une présélection permettant de garantir la diversité sociologique des participants, un rendez-vous était proposé à chaque participant. On l’informait qu’il serait rémunéré quoi qu’il fasse durant l’expérience. Au total, plus de 750 personnes sont successivement venues au laboratoire.

Un professeur vêtu d’une blouse blanche leur exposait les buts et modalités de l’étude : pour évaluer la toxicité d’un puissant stimulant cognitif destiné aux personnes âgées souffrant de troubles de la mémoire, on procédait à un test sur des poissons. Ils avaient été conditionnés pour réagir à certains stimuli (lumières, émission de bulles), et l’on voulait donc mesurer l’effet de la molécule sur l’amélioration de leur performance (qui se traduirait par leur passage plus fréquent dans un périmètre précis de l’aquarium, suite aux stimuli) en déterminant à partir de quels seuils ses effets seraient nocifs. Ce produit provoquerait des souffrances et finalement la mort de l’animal. Il était également indiqué que durant l’expérience, on examinerait comment des personnes ayant une formation en biologie ou des personnes néophytes catégoriseraient le comportement du poisson.

Un bref aperçu filmé de la salle d’expérience avec le poisson est présenté ci-dessous.

Lorsque l’on présente pour la première fois l’expérience de Milgram à quelqu’un, la réaction la plus courante est de s’étonner que deux tiers des participants se soient soumis.

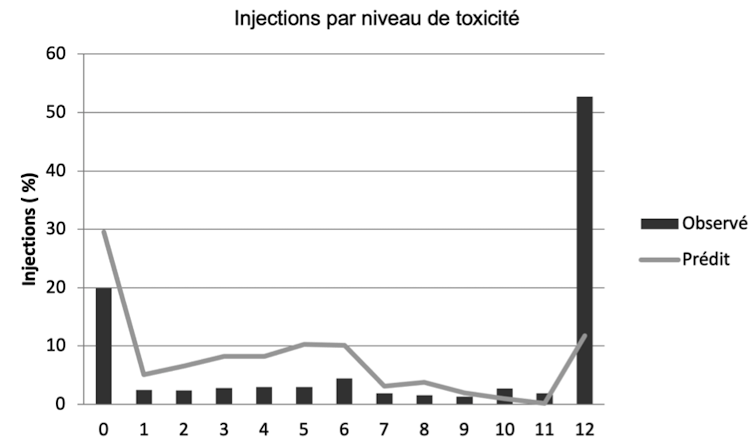

Lorsque Milgram a interrogé des psychiatres, des professeurs de sociologie, des adultes issus de la classe moyenne ou des étudiants, personne n’envisageait d’aller au-delà des toutes premières décharges. Peut-on observer ce phénomène de minimisation dans notre nouveau protocole ? 1623 personnes âgées de 18 à 65 ans à qui l’on a exposé en détail l’expérience ont dû estimer jusqu’à quel niveau d’injection elles pensaient qu’elles seraient personnellement allées (de 0 à 12) ainsi que jusqu’où, selon elles, des personnes de leur âge et de leur sexe iraient dans la même situation. Les résultats ont montré que seulement 12 % pensaient qu’elles seraient allées au terme de l’expérience. Près de 30 % des personnes affirmaient qu’elles n’auraient injecté aucune dose de produit toxique, alors que 93 % des participants pensaient que les autres personnes administreraient au moins une dose. Ce phénomène d’autovalorisation, bien connu en psychologie et appelé « effet supérieur au moyen » consiste à considérer que l’on est plus intelligent, plus fidèle à ses valeurs ou moins influençable que la plupart des gens.

Les résultats comportementaux ont indiqué que la majorité des participants (53 %) ont tué le poisson, allant ainsi jusqu’à la douzième (et dernière) dose. Tandis que près de 20 % ont catégoriquement refusé de commencer, de 1 % à 4 % environ ont administré entre une et onze injections. Comme le montre le graphique ci-dessous, l’écart entre le comportement observé et le comportement prédit saute aux yeux.

Des facteurs individuels permettaient de prédire en partie les comportements observés. Par exemple, les femmes administraient significativement moins de doses que les hommes. C’était aussi le cas des personnes végétariennes. A l’inverse, plus le score d’empathie des participants était élevé, moins ils administraient de doses toxiques. Cependant, le lien était limité (les êtres aquatiques ne suscitent pas beaucoup l’empathie humaine).

Sans surprise, les personnes qui adhéraient à l’idée que les animaux avaient moins de valeur que les humains administraient un plus grand nombre de doses toxiques au poisson.

Enfin, plus les participants trouvaient nécessaire l’idée d’une hiérarchie entre les groupes humains, plus la quantité administrée était élevée, comme si la discrimination que les humains appliquent souvent entre leurs groupes préférés et les autres inspirait également une déconsidération du groupe « autre » par excellence qu’est celui des non-humains.

Comme l’ont indiqués les témoignages des participants (détaillés dans un ouvrage consacré à cette étude) et aux relations humains-animaux, l’expérience était très impliquante et les confrontait à un douloureux dilemme moral.

Pour mesurer l’effet du soutien à la science sur le comportement, on a remis aux participants une fiche visant à amorcer une disposition soit favorable soit défavorable à la science. Cette méthode consiste à infuser subtilement une idée de manière à déterminer son lien avec le comportement mis en œuvre ensuite par l’individu.

Dans la condition « pro-science », les participants devaient mentionner par écrit trois choses importantes selon eux à propos de la science, puis trois choses qu’ils aimaient au sujet de la science et enfin trois choses qu’ils avaient en commun avec les scientifiques. À l’inverse, dans la condition « critique de la science », ils devaient écrire trois choses qui leur posaient problème au sujet de la science, trois choses qu’ils n’aimaient pas, et trois choses qui les différenciaient des scientifiques. La comparaison des comportements des personnes de ces deux groupes a confirmé que les personnes mises aléatoirement dans le groupe « pro-science » administraient significativement plus de doses du produit toxique dans l’aquarium que celles du groupe « critique de la science ».

Le simple fait que l’induction d’un état d’esprit proscientifique intensifie le comportement destructeur envers un animal confirme que l’obéissance n’est pas aussi aveugle que l’affirmait Milgram. Les gens se plient à l’autorité quand le comportement qui leur est demandé a vraiment du sens pour eux.

La science est aujourd’hui l’influence culturelle la plus importante, en France comme dans le monde anglo-européen.

Bien que la pertinence et l’utilité de l’expérimentation animale soient de plus en plus discutées (par exemple, une récente synthèse publiée dans la revue scientifique Nature indiquait que la moitié des études animales sur le cancer n’étaient pas confirmées), la majorité des participants de notre expérience ont surmonté leurs réticences, neutralisé leur empathie et sacrifié des animaux en les faisant souffrir, espérant ainsi servir la science et la médecine.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.