L’annonce de la mort de Philip Roth a trouvé un immense écho dans les médias français ; sa résonance s’est prolongée bien au-delà du spectre, très large, de son lectorat. La richesse des thématiques et des sujets ; la complexité des structures narratives et la diversité des registres d’écriture (comique, dramatique, épique, chronique…) donnent à son œuvre une place centrale dans la littérature de la seconde moitié du XXe et du début de ce siècle.

L’œuvre de Roth est structurée par la diversité et le dédoublement. Diversité des sources, des thématiques et des sujets qui confrontent la vie intérieure et intime des personnages aux secousses et aux troubles d’une Amérique urbaine dans la seconde moitié du XXe siècle. Dédoublement des personnages qui, à partir de la « cellule souche » qu’est Philip Roth, se présentent comme autant de figures de fiction générées par le cheminement de l’auteur dans une galerie de glaces parallèles et déformantes. L’écriture de Roth crée des fictions qui éclairent l’expérience commune ; son œuvre tient son unité des expériences de vie de personnages dont la matrice comportementale est celle d’un intellectuel (écrivain, professeur, marionnettiste…) de la classe moyenne juive.

À sa parution, en 1969, Portnoy et son complexe fut qualifié par le magazine Life, d’« événement majeur dans la culture américaine ». Ce roman comique et subversif, dans une époque où la jeunesse allait remettre à en cause les règles, les comportements, les autorités qui s’opposaient à l’expression du désir et de la liberté fut pour Roth un acte d’écriture iconoclaste : « Je renversais mon éducation littéraire, je renversais mes trois premiers livres », déclarait-il dans une interview.

Un humour ravageur conduit Roth, en prologue au roman, à attribuer la définition du « complexe de Portnoy » à un psychanalyste imaginaire, auteur d’un article, tout aussi fictif, « Le pénis perdu ». Les troubles névrotiques caractéristiques de ce « complexe » seraient le produit d’un perpétuel conflit « entre de vives pulsions d’ordre éthique et d’irrésistibles exigences sexuelles souvent de tendance perverse ».

Ainsi le récit romanesque qui semblait décrire le soubassement de la mythologie judéo-américaine de la mère juive – si présente dans le cinéma, le cabaret et le théâtre –, acquiert une dimension structurelle universelle. Le complexe de Portnoy étant le pendant inversé du complexe d’Œdipe. La « farce juive », vécue et racontée par le héros de Roth à son psychanalyste, est en réalité une machine génératrice de culpabilité. La mère juive est le prototype d’autres mères « monstrueuses », d’autres traditions culturelles et d’autres destinées collectives, dont l’angoisse pour la vie de leurs enfants fait d’eux des hommes immatures. Le roman de Roth est un récit délirant, produit d’une mécanique désirante libérée par l’écriture. Il a fallu du temps à Roth, comme il l’explique lui-même, dans un essai daté de 1974, pour ancrer la figure maternelle « dans le reconnaissable, le vérifiable, l’historique », c’est-à-dire dans les cuisines et les salles de bains de Newark, sa ville natale.

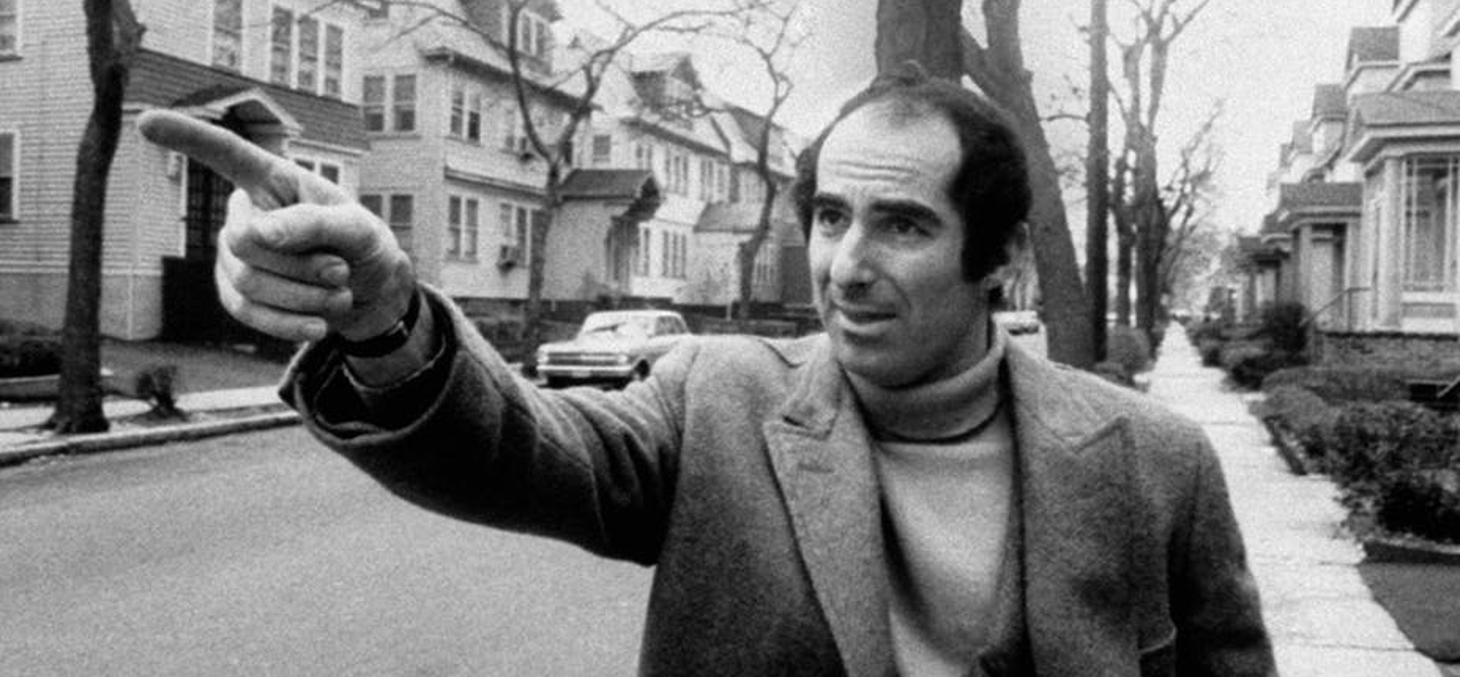

Le développement économique et social d’une petite bourgeoisie intellectuelle, celle de sa ville natale de Newark en particulier, s’est trouvé confronté aux dérèglements et aux dérives de la société américaine illustrés par le maccarthysme et la guerre du Vietnam. Dans les années d’après-guerre, Newark juxtaposait des communautés diverses regroupées dans des lieux qui, selon Roth, pouvaient donner l’impression qu’on vivait « dans une Europe miniature, une Europe qui bouillonnait à petit feu ».

Comme Kafka qu’il admirait, sa dualité s’exprime dans une double position à l’égard du monde : lutter contre lui (par l’écriture ?) et l’aider à se défendre. Comme tout écrivain, il a pu se sentir différent du commun des hommes et contraint d’affirmer sa singularité. Celle-ci se vivait dans une passion exclusive pour la littérature : il ne pouvait être autre chose qu’écrivain, affirmait-il. L’écriture, comme pour Kafka, avait chez lui, une fonction de réduction de la distance entre son monde et la réalité. Et peut-être, tout comme Kafka, pouvait-il penser dans les dernières années de sa vie, que la littérature, en l’enfonçant dans l’isolement, avait pu le détourner « de la joie de vivre d’un homme sain et utile ».

La dualité, ce combat entre lui et le monde, se concrétise dans sa personnalité et son expression littéraire que Marc Weitzman qualifie de « mélange d’une grande sophistication et de la plus grande spontanéité ». Par exemple, sa sensibilité musicale pouvait osciller entre la démesure, qui en faisait un « fan » de Jimi Hendrix et la rigueur qui se manifestait dans sa passion pour la musique de chambre ou encore dans ses goûts littéraires partagés entre la sophistication de Henry James et la simplicité d’un Walt Whitman. L’espace littéraire de Roth voit se croiser une composante lumineuse et une composante sombre qui construisent ces grands romans tragiques de la trilogie dont Pastorale américaine fait partie avec J’ai épousé un communiste et La Tache.

Le dédoublement des personnages s’épanouit sur une grande partie de l’œuvre (sept romans) avec le héros récurrent, Nathan Zuckerman ou encore avec un personnage de fiction qui vient, comme dans Opération Shylock, s’imposer au vrai Philippe Roth et prendre sa place. Dans La Contrevie, ce roman que Josiane Savigneau qualifie de « chef d’œuvre de construction narrative, d’humour et d’interrogation sur l’identité », Zuckerman se fabrique une autre vie, sa « contrevie ». Il déconstruit et recompose son identité. Le récit de fiction et l’écriture ont pris le pouvoir et s’imposent au lecteur. C’est en cela que Roth est résolument moderne. Le personnage dans ses multiples facettes n’est pas seulement le sujet du roman, il est aussi cet artefact qui permet de s’interroger sur l’art du roman.

Clement Greenberg, le grand critique d’art américain, affirmait dans Art et Culture que la conscience de soi caractérisait la modernité : l’art d’inspiration moderniste s’interrogeant sur lui même.

En annonçant à l’automne 2012, qu’il mettait fin à son activité d’écrivain, Philip Roth, selon les mots de Josiane Savigneau, est devenu « posthume de son vivant ». La personne de l’écrivain a quitté le monde des vivants, celui de ses lecteurs. Le corps de l’écrivain, celui qui debout, devant son pupitre écrivait ses livres, n’est plus. En revanche, son autre corps – celui qui est constitué par l’œuvre, et qui se présente comme une totalité, est vivant dans ses livres et ses personnages de fiction. Ce qui est en question ici est la souveraineté de l’écriture et sa place dans la littérature.

La nature et le destin littéraire de l’œuvre de Roth autorisent alors à transposer la distinction que le philosophe polonais Kantorowicz établissait, à propos de la personne et de la responsabilité royale.

Les théologiens du Moyen Âge distinguaient le corps terrestre et mortel du roi du corps politique et immortel. La formulation des deux corps du roi était une pensée de la communauté constituée par le royaume.

Le concept des deux corps peut s’appliquer aux auteurs qui ont imposé leur marque dans la littérature mondiale. Pierre Michon, à propos de Beckett, est le premier qui effectue le déplacement de l’ordre du pouvoir politique à l’ordre du pouvoir de l’écriture.

Et il ne s’agit pas seulement d’une métaphore. Cette transposition est légitime dans le cas d’écrivains comme Shakespeare, Joyce, Kafka ou encore Beckett… Ils occupent un « trône » que rien ni personne ne peut leur disputer. C’est à propos d’une photo de Beckett que Michon voit « l’apparition simultanée du corps de l’auteur et de son incarnation ponctuelle, le verbe vivant… ». Dans le même moment, où se révèle la photo de l’homme nommé Beckett, apparaît « le portrait du roi, la littérature en personne ». Michon dans sa rêverie poétique, prête à Beckett cette pensée : « Je suis le texte, pourquoi ne serais-je pas l’icône. Je suis Beckett, pourquoi n’en aurais-je pas l’apparence ? »

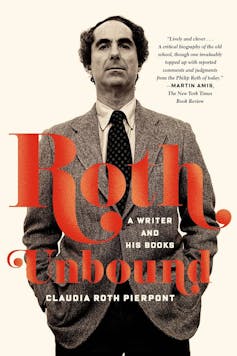

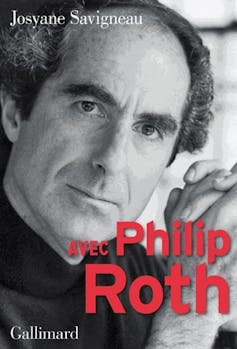

On pourrait en dire autant des portraits de Roth qui figurent sur les couvertures des livres de Josyane Savigneau et de Claudia Roth Pierpoint. Dans le premier, le regard proche et lointain de Roth semble traverser celui du « regardeur » pour l’interpeller avec les mots de Baudelaire : « Hypocrite lecteur – mon semblable – mon frère ! ». Dans le second, Roth saisi en contre-plongée, dans une position de maîtrise qui n’exprime aucune supériorité, semble considérer les « petits hommes » que nous sommes, ses lecteurs, ses semblables, avec étonnement et détachement.

L’art de Roth est profondément nourri par sa vie. Comme il l’écrit dans Zuckerman délivré, « La fiction n’est pas autobiographique et, pourtant, toute fiction, j’en suis convaincu, s’ancre de quelque façon dans l’autobiographique, encore que les liens avec les faits réels puissent être des plus ténus, voire même inexistants. Nous sommes, après tout, la totalité de nos expériences et l’expérience inclut non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous imaginons ».

Juif américain, Roth détestait être considéré comme un « écrivain juif américain ». Cette double affirmation est problématique ; elle peut plonger le lecteur de Roth dans l’embarras. Cette aporie n’est pas une contradiction logique : elle est illustrative de la souveraineté de Roth. Américain, il l’est par la langue, l’éducation, les thèmes, les références littéraires, les préoccupations formelles… Il se veut écrivain américain, tout en étant reconnaissant qu’une grande partie de son imaginaire est traversé par l’expérience de la judéité. L’exergue de son premier ouvrage, Goodbye Columbus, constitué de six nouvelles est un proverbe yiddish, « The heart is half a prophet ». Roth raconte que Saul Bellow, écrivain qu’il admirait, fut pour lui, le libérateur des limites de la tradition littéraire juive. Le roman de son aîné, Les Aventures de Augie March, lui ouvrit les yeux sur « le genre de littérature qu’un juif pouvait écrire sur les juifs : exubérante, moderne, consciente ». La leçon qu’il en retint, ainsi que de la lecture de Malamud, était que « l’expérience juive pouvait être transformée en littérature américaine ».

![]()

La résolution par l’écriture de l’apparente aporie est précisément ce qui institue l’existence des deux corps de Roth. Son identité complexe et singulière s’est cristallisée dans une figure qui règne sur le monde du roman moderne.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.